先日の投稿では、OPNsenseをルータ兼FWとして導入したと書きましたが、今度はその内側のネットワークとサーバの話です。

これまでProxmoxを入れたPCを複数台運用して、

WordPress

NginxProxyManager

NextCloud

Jellyfin

FreshRSS

AdguardHome

などなどのサーバを運用してきまして、クラスタ化やバックアップなど様々なLinuxサーバの勉強とおためしをしてきましたが、勉強のためではなく、自分個人で利用者として使うことになると、各PCでの動作確認や電源・LANケーブルの煩雑さが鬱陶しくなってきました。

そして、ふと思ったのが、「そもそもPC1台にまとめたら良いんじゃね」ということでした。

現在のProxmox内でのサーバ運用でも、オーバーヘッドを加味しても十分に余裕がある状態であり、また、一人だけしか使わないのですから同時に複数のサーバを酷使することはありません(例えば、NextCloudで写真同期しながら、Jellyfinで動画を再生しつつ、OMVで大量のファイルコピーをこなったりすることはないです)。

ということで、現状のProxmoxの各VMやLXCを整理して、1台のPCに集約することにしました。利用するのはCasaOSです。

Zimaboardに最初にインストールされていたのを少しだけ触っただけでしたが、これを気にガッツリ触れてみましたが、個人利用での複数サーバ運用ならこれが最適解のような気がします。もっと細かく設定したいなら、Dockerで直接全てのパラメータを自分で決めれば良いでしょう。

さて、使うPCは、現在自宅にあってサーバ運用しているPCの中では最も高性能な、Ryzen5 3550Hを積んだものです。

https://www.amazon.co.jp/dp/B0DBLGVNXQ

以前にもこのブログやnoteでも紹介しましたが、今になって型番が「AN2」であることを知りました。というかPCウラ面にも書いていました。

このPCはメモリ16GB×2での運用も可能で、以前には32GB×2の合計64GBでも動作しました。今回は合計32GBで使います。

Proxmoxに入れるVMやLXCではいつもUbuntu Server24.04を使ってきましたが、今回はついこないだメジャーバージョンアップがあったDebian13を使ってみることにします。

isoファイルをVentoyの入ったUSBメモリにコピーしてさっさとインストールします。毎度のことながらVentoyの有能さには感心します。考えた人天才か。

Debian13自体はGUIでは使わないので最小構成プラスSSHだけでインストール完了させて、続けてCasaOSです。こちらもcurlコマンド一発ですのでありがたいです。

CasaOSのインストールが完了したら、メインPCのブラウザでDebian13及びCasaOSのプライベートIPアドレスを叩いて表示させます。CasaOSのデフォルトポート番号[80]は運用するサービスによっては競合するので、さっさと変更しましょう。私は[9091]にしましたが、競合しなければ、かつ自分が忘れないようなものなら何でも良いです。八千番台は結構使われがちです。

お次はApp Storeから使いたいものをどんどんインストールしていき、競合するポートとか、ネットワークとか、ボリュームとかはエラーが出るたびに生成AIに質問して解決していきました。大して知識がなくても、諦めない根性と、データを失っても良い覚悟と、解決にかける時間があればなんとかなるものです。

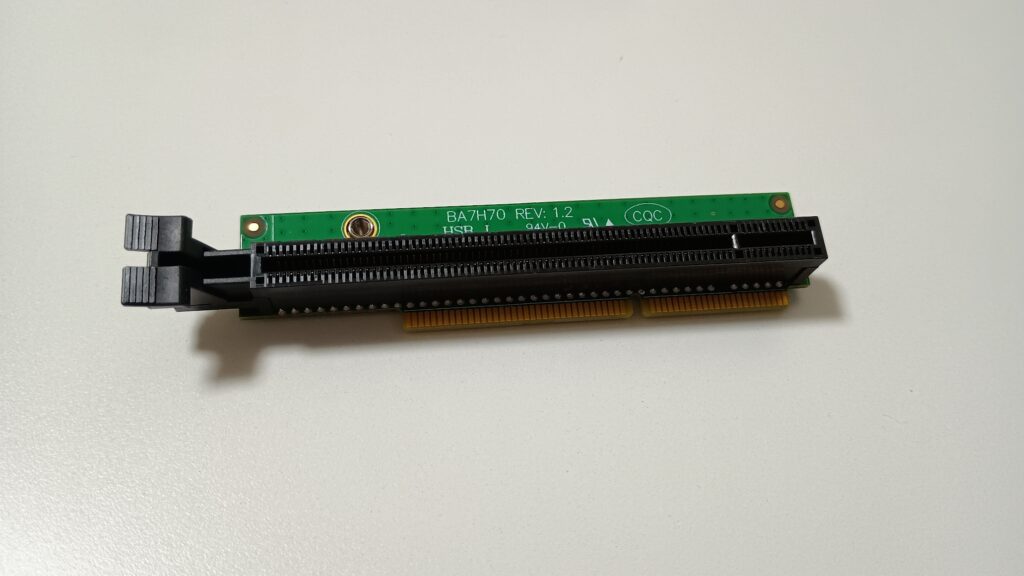

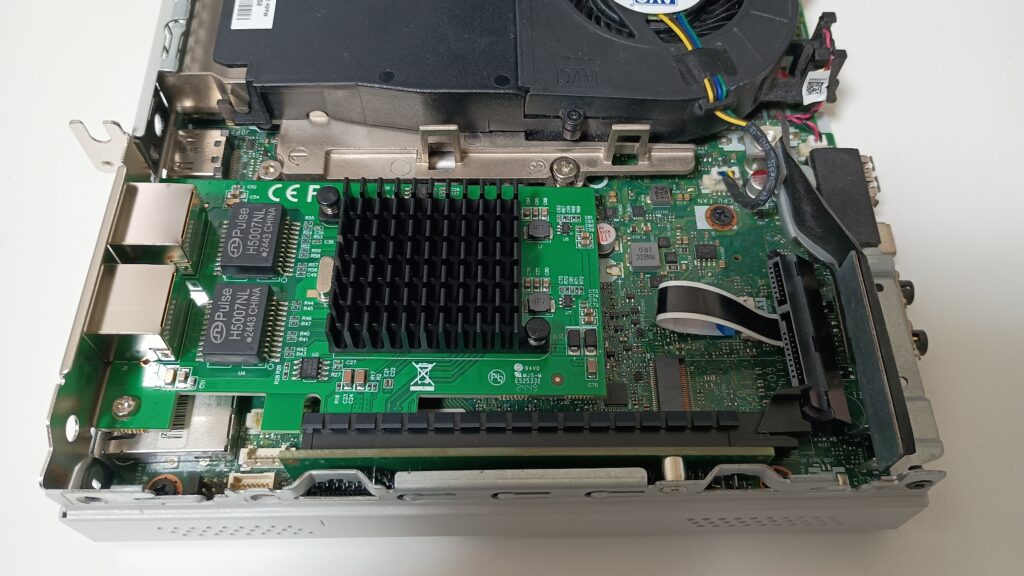

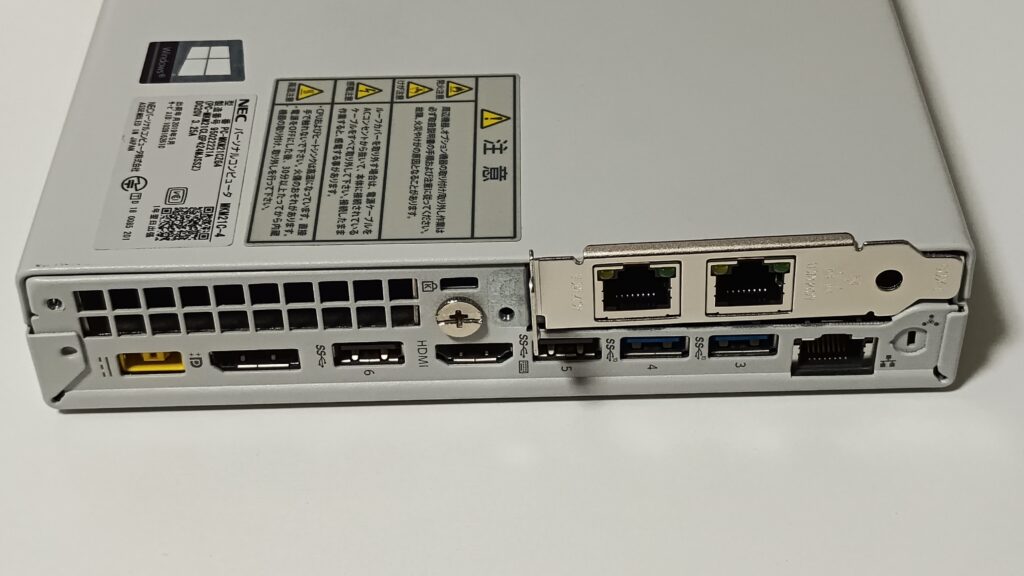

ちなみに、ここでOPNsense&NEC PC+LANカードという組み合わせをした一番の理由である、Wordpressサーバの分離を行いました。

OPNsenseのLANアドレスには、メインPCやCasaOSをつなぎ、OPT1の方にはProxmoxに入れたWordpressとNginxProxyManagerをつなぎました。NginxProxyManagerはOPNsense→AdguardHomeを経由してドメイン解決していて、さらにLet’s EncryptによるSSL認証にも利用しているので、今すぐは無くせないですね。

取り急ぎ、サーバ・ネットワークの簡素化と分離を行うことが出来ました。

しかし、このRyzen5搭載のPC「AN2」の問題点は、CPUを低速で動かしていても、発熱→ファン高速回転→温度低下→ファン低速回転→発熱→ファン高速回転→温度低下・・・というループとなってファン音が気になってしゃーないことです。

ということで、せっかく入れたCasaOSのセットアップをやり直します。低電力で有名なIntel N100を搭載した、UN100Pの方を使うことにしました。メモリはAN2から持ってきた16GBを使います。AN2のCasaOSでは32GBでも十分に余りまくっていましたから、16GBでも多いくらいです。

Debian13とCasaOSのインストールが短時間で終わることが救いですね。もう一度同じことをやり直して完了。ちなみに、Proxmoxで全て運用していた時にNASとして使っていたOpenMediaVaultは、今回は使用せずにCasaOSそのもののファイル共有機能を使います。個人利用ならこれで十分でした。

さて、ここまで上手くいって、よしよし・・・と思っていたところ、まさかの状態に陥りましたが、次の記事に続きます。